|

|

||

|

Dernière mise à jour : |

||

cliquer sur la photo pour agrandir

Une cathédrale nouvelle

Pour le maître de Chartres qui se met à l'œuvre peu après le jour funeste de 1194 où la cathédrale de Fulbert disparaît en grande partie dans les flammes, point d'hésitation : non seulement il va profiter de l'expérience de tous les maîtres d'œuvre qui l'ont précédé, mais il invente, lui aussi. De sorte que pendant le premier quart du XIIIe siècle, la cathédrale de Chartres servira d'exemple, sinon de modèle, à d'autres maîtres.

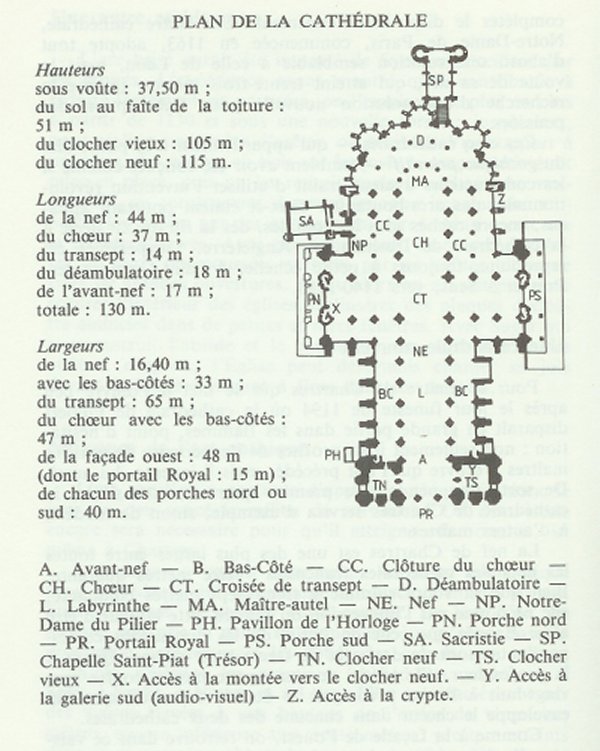

La nef de Chartres est une des plus larges entre toutes les nefs des cathédrales françaises: seize mètres quarante. Bien que sa voûte culmine à trente-sept mètres cinquante, elle ne donne pas l'impression du fait de cette largeur d'être aussi élancée que celle de Paris, où les dimensions correspondantes sont de douze et de trente-trois mètres. Quant àla profondeur, elle est ici de cent trente mètres contre cent vingt-huit à Paris, y compris le double déambulatoire qui enveloppe le chœur dans chacune des deux cathédrales.

Comme à la façade de l'ouest, on retrouve dans ce vaisseau l'amour des nombres, si cher aux hommes du Moyen Age: ainsi, la nef comporte sept travées, ponctuées par autant de colonnes; elle se prolonge par le chœur, lui-même clos par sept colonnes disposées en demi-cercle: le déambulatoire qui les entoure s'ouvre sur sept chapelles absidales. Or sept était pour tous le nombre de la perfection, de l'ordre sacré, de la vie éternelle. De plus, sept est formé par la somme de trois et de quatre, trois symbolisant l'esprit, et quatre la matière, le cosmos. Or le chœur comprend quatre travées et chacun des bras du transept, trois.

Dans la voûte, chaque croisée d'ogives est définie par les arcs doubleaux qui coupent la nef dans sa largeur et par les arcs formerets qui encadrent les fenêtres hautes. Les nervures de ces arcs confluent vers des colonnettes qui, elles-mêmes, prennent

. appui sur des piliers. Ainsi, par les arcs, puis par les colonnettes, enfin par les piliers, les poussées sont canalisées. Les murs s'en trouvent déchargés, et des fenêtres singulièrement plus importantes qu'aux temps romans y sont ouvertes.

Dans cette cathédrale, la croisée d'ogives détermine un rectangle dont le côté le plus long se présente de face: ce plan dit barlong constituait un progrès par rapport aux deux solutions antérieurement adoptées: la première avait été le plan quadripartite (comme à la cathédrale d'Angers), mais pour un édifice de grande hauteur elle conduisait à une trop forte ouverture des arcs diagonaux, donc à une trop grande hauteur de voûte, enfin, à une charge trop lourde pour être supportée sur quatre points seulement. La seconde solution, celle du plan sexpartite (comme à Notre-Dame de Paris), consistait à diviser chacun des deux panneaux de côté par un troisième arc: prenant appui sur deux supports supplémentaires, ils étaient donc moins chargés que les autres. Cette inégalité des charges entraînait celle des supports, traduite par le renforcement visible d'un pilier sur deux, soit dans la nef, soit, comme à Notre-Dame de Paris, dans les bas-côtés.

L'adoption du plan barlong permet au contraire une répartition égale des charges entre les piliers qui devraient donc présenter le même aspect. Il n'en est pourtant pas ainsi à Chartres où, pour éviter l'uniformité, les piliers à pans entourés de quatre colonnettes circulaires alternent avec des piliers circulaires entourés de quatre colonnettes à pans.

Autre innovation: au-dessus des grandes arcades qui unissent les piliers s'ouvre un triforium comprenant à chaque travée quatre ouvertures de même dimension; derrière elles court un couloir de circulation. Le triforium remplace les profondes tribunes des cathédrales du gothique primitif qui, avec les chapelles, contre butaient les poussées. Celles-ci sont maintenant absorbées à l'extérieur par les arcs-boutants. Car Chartres est la première en date des grandes cathédrales du XIIIe siècle dont le programme ait prévu dès l'origine qu'elle serait entièrement ceinturée d'arcs-boutants: ils constituent, après la croisée d'ogives, le deuxième élément caractéristique de l'architecture gothique. S'ils ne sont pas visibles de l'intérieur, on en perçoit l'effet, car, grâce à eux, on a pu percer au-dessus du triforium et pour chaque travée un ensemble vitré formé de deux fenêtres hautes jumelées sous une rose à huit lobes: celle-ci atteint six mètres de diamètre. On observera que cet ensemble a une hauteur égale à celle mesurée du sol jusqu'aux arcades, ce qui traduit, chez l'architecte, la volonté d'équilibrer les volumes.

Souci égal d'équilibrer les verticales par les horizontales: grâce aux deux cordons qui suivent les murs de la nef au-dessus et au-dessous du triforium. Ils épousent au passage les rondeurs des colonnettes. Les yeux sont ainsi conduits vers le lieu majeur de la cathédrale: le chœur, là où se dresse l'autel.

© Les éditions du Cerf 1988

Découvrir Notre-Dame de Chartres ( Guide de la cathédrale) de André TRINTIGNAC